Wobei wir Dich konzeptionell unterstützen können

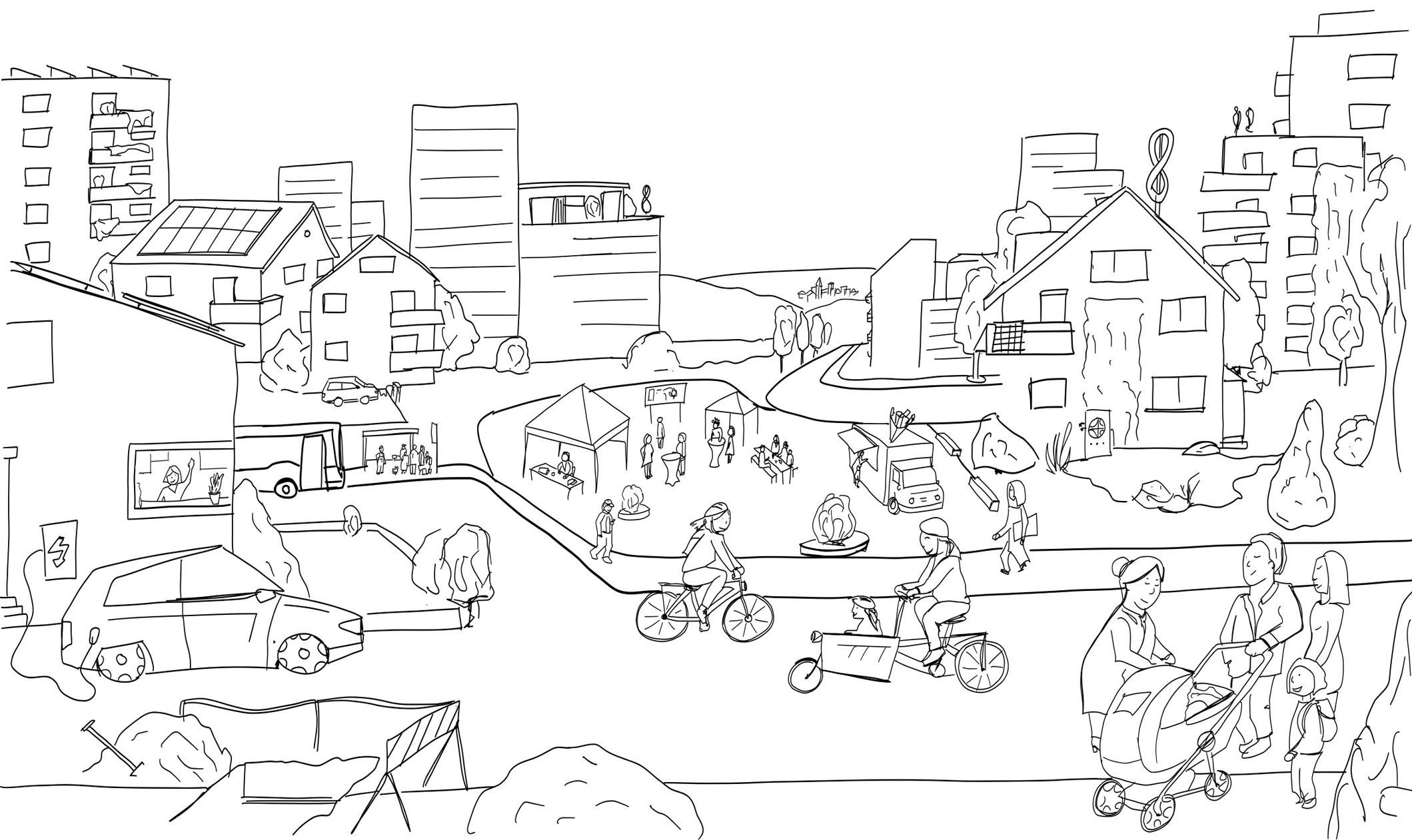

Nachhaltiger Städtebau

Wir unterstützen Kommunen, Wohnungsunternehmen und Energieversorger bei der nachhaltigen Stadtentwicklung

mehr erfahrenÖffentliche Beteiligung

Gemeinsam mit Bewohner:innen, Politik und Wirtschaft gestalten wir den Wandel.

mehr erfahrenAlternative Mobilität

Mit intelligenten Mobilitätskonzepte fördern wir die Nutzung alternativer Mobilität und ermöglichen soziale Teilhabe.

mehr erfahrenUrbane Energielösungen

Die Sicherheit der Energieversorgung durch Erneuerbare Energien und vernetzte Versorgungssysteme sind der Schlüssel zu einer Stadt von Morgen.

mehr erfahren

Kommunale

Wärmeplanung

Wir helfen Dir!

Die Wärmewende ist ein essenzieller Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir erarbeiten ein individuelles Konzept und denken dabei immer an die Realisierbarkeit. So erhalten unsere Lösungen nicht nur den Charakter einer fixen Idee, sondern zeigen einen konkreten Weg, diese in die Umsetzungsphase zu übertragen.

mehr erfahren

Energiemanagement-

systeme und -audit

Können wir!

Zahlreiche Unternehmen sind durch aktuelle Gesetzesänderungen verpflichtet, Energiemanagementsysteme nach DIN ISO 50001 oder Energieaudits durchzuführen. Wir unterstützen in beiden Fällen auf dem Weg durch den Zertifizierungsdschungel!

mehr erfahren

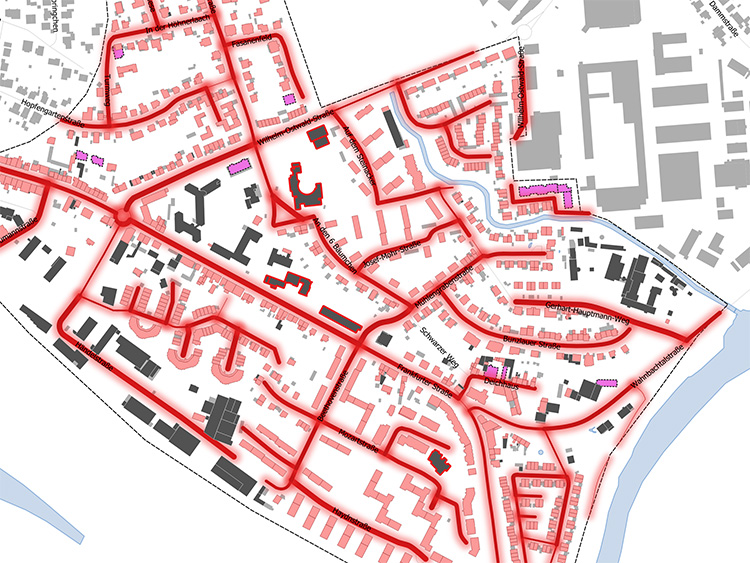

Bottrop halbiert die CO2-Emissionen

Sei wie Bottrop.

Nach zehn Jahren „InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop“ haben die Stadt Bottrop und die Innovation City Management GmbH Bilanz gezogen. Die CO2-Emissionen in einem Pilotgebiet mit 70.000 Einwohner:innen wurden um die Hälfte reduziert. Das vom Initiativkreis Ruhr angestoßene Projekt hat bewiesen, dass sich Klimaschutzmaßnahmen volkswirtschaftlich auszahlen.

mehr erfahren

Newsletter

Melde Dich jetzt zu unserem Newsletter an und wir halten Dich auf dem Laufenden mit neuen Informationen zu nachhaltiger und klimagerechter Stadtentwicklung, der Energiewende von unten sowie aktuellen Projekten.